学院新闻

学院新闻

【科研榜样】奋于笃行,臻于至善-----2021级制药工程专业宋金钊

芳华待灼,砥砺深耕。青春之时,恰似春花含苞,满是希望与可能。于是,在实验室砥砺深耕梦想的沃壤,便成为了他的日常。大学不仅是求知的殿堂,更是将理想扎根实践的沃土。从大二进入实验室后,实验室便成了宋金钊的“第二课堂”。试管中的每一次反应、文献中的每一行数据,都在告诉他:唯有将书本知识融入实践,才能让理论真正焕发生机。他常对自己说:“行之力则知愈进,知之深则行愈达。”在无数个与实验仪器相伴的深夜,他逐渐明白,科研之路没有捷径,唯有深耕方能致远。

在很久以前,大学对于他来说是一个充满期待的词语,而现在,它已经成为了生命中最重要的一段旅程。如果有人想问:什么是大学?对于他来说,不仅是书本与课堂的延伸,更是一场将理想扎根于现实的旅程。他叫宋金钊,食品与药品学院2021级制药工程专业的一名普通学生,也是实验室一名深耕的求知者。

行之力则知愈进,知之深则行愈达。在摄入书本知识的同时,通过实验室的实践,知识就能不断丰富,认识不断深入,有了更深入的认识,实验才会更有方向感。实验室的灯光总在深夜亮着,试管与仪器的轻响仿佛在诉说科学的韵律。

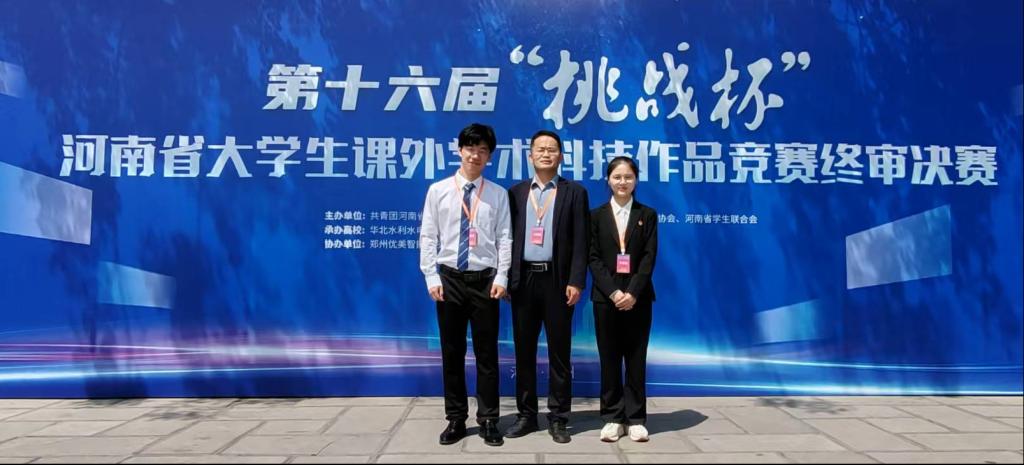

挑战杯:在试错中寻找答案

2023年,他与团队站上了第十六届“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛的舞台。他们的课题聚焦于--开关型AIE光敏剂的开发及光控光动力学抗菌应用研究。那些日子里,文献堆满了书桌,实验记录本写满红笔标注的批注。记得有一次,连续三个月的一类抗菌剂分子合成失败,凌晨走出实验室时,路灯把影子拉得很长。但导师(李自永老师)的一句话点醒了他:“科研的答案,往往藏在第一千零一次尝试里。”最终,项目斩获省赛一等奖。这段经历让他明白:科研不是孤勇者的独行,而是团队并肩的远征。

夏令营:在桂子山下遇见未来

2024年夏天,他踏入华中师范大学化学学院优秀大学生夏令营。与来自全国各地的学子围炉夜话,那些思维碰撞的瞬间,让他真切感受到科学的辽阔。闭营仪式上,他在笔记本上写下:“科研需要两种勇气——敢于跳出舒适区的果决,和甘于坐冷板凳的坚守。”正是这段经历,让他与华中师范大学结下不解之缘。

考研:灯火为伴,深耕为舟

2025年春天,当他收到华中师范大学化学学院研究生录取通知时,实验室的器皿还在架子上泛着微光。备考的300多个日夜,他始终记得导师的叮嘱:“笔尖耕耘的日夜,终会开出上岸的花。”白天穿梭在有机合成实验与专业课程之间,深夜在自习室梳理反应机理,他把每一个难点都当作必须攻克的“科研课题”。而今回望,正是“知行合一”的理念,让他在理论与实践的循环中扎稳了根基。

致青春:深耕者的告白

有人问他,为何总与实验室的仪器“较劲”?他的答案藏在记录本扉页的那行字里:“若理想是远方的星,那么深耕就是脚下的光。”从挑战杯的试错到桂子山下的新征程,他始终相信,青春最美的模样,莫过于把热爱的种子埋进现实的土壤。未来,他将继续深耕光开关分子及农药绿色合成领域,用分子设计的智慧回应生命的期待。

芳华待灼,步履未歇。他的故事,仍在实验记录本的下一页悄然生长。