一、成果主要内容

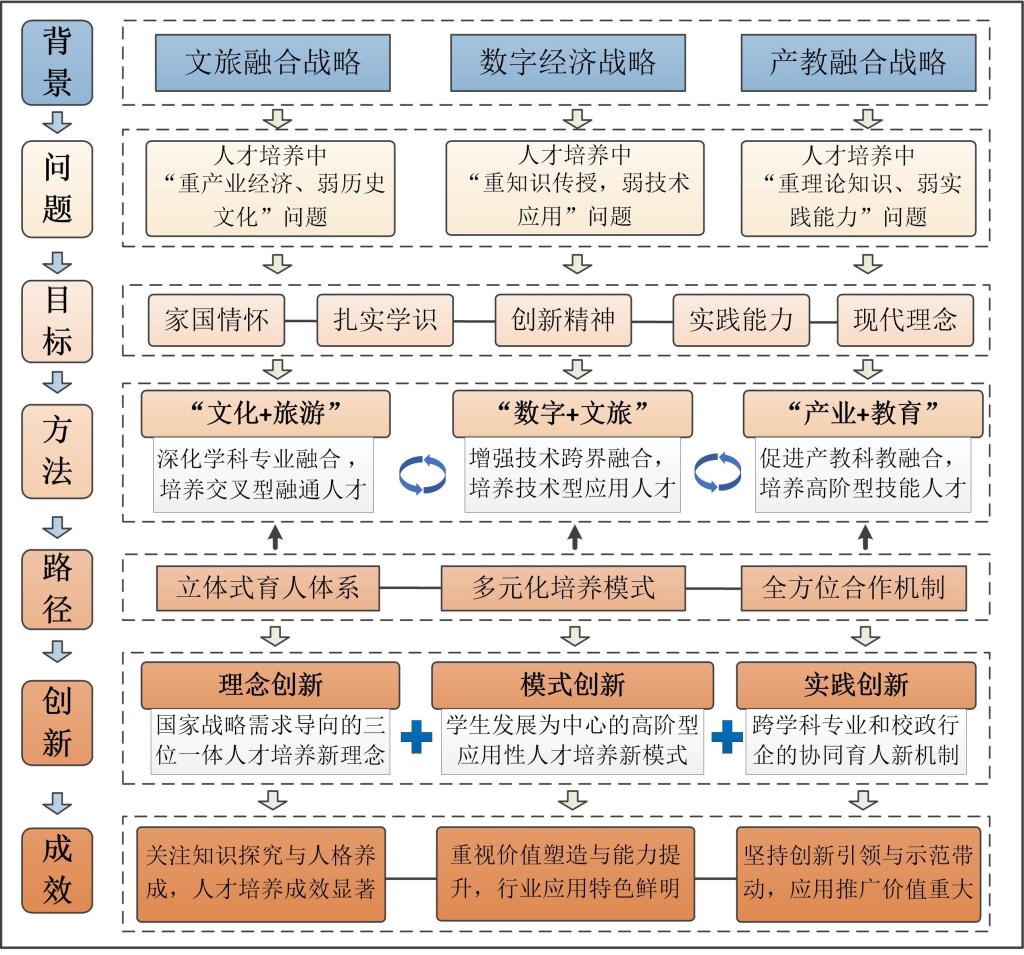

本项目围绕人才培养与国家战略需求错位现实,针对数字文旅、文旅融合、产教融合国家战略需求,与人才培养中“重产业经济、弱历史文化”“重知识传授,弱技术应用”“重理论知识、弱实践能力”等问题,以培养具有家国情怀、扎实学识、实践能力、创新精神、现代理念的高素质应用型人才为目标,提出了国家战略需求导向集“知识传授-技术应用-能力提升”三位一体应用型人才培养新理念,建构了以学生发展为中心的“文化+旅游”“数字+文旅”“产业+教育”应用型高阶人才培养新模式,探索了跨学科专业和校政行企的协同育人新机制,形成了全方位校企合作机制、多元化人才培养模式、立体式合作育人体系,达到了知识探究与人格养成、价值塑造与能力提升、创新引领与示范带动的应用推广效果。

图1 人才培养模式图

二、主要解决的问题

(一)文旅融合战略需求与人才培养中“重产业经济、弱历史文化”问题

目前旅游管理人才的培养学科归属工商管理。现有课程设置以旅游经济类和管理类模块融合为主,通识课模块中文化创意类课程不足,存在“重产业经济、弱历史文化”问题,难以产生双向介入与相互借势的人才效应。导致高校专业化育人活动与文旅融合战略需求脱节、文旅产业复合型人才有效供给不足,无法满足文旅行业人才需求。

(二)数字文旅战略需求与人才培养中“重知识传授,弱技术应用”问题

随着信息技术与旅游产业的深度融合,文旅行业对旅游大数据挖掘与分析、客流量的监测与预警、旅游智慧营销、虚拟旅游感知与处理以及AR、VR等硬技能人才的要求越来越高。然而,现有旅游管理专业“重知识传授、弱技术应用”的培养现状与数字文旅时代对技术人才的现实需求之间的矛盾进一步凸显。因此,如何培养数字经济背景下“懂技术、懂旅游”的复合型数字文旅人才,是当下旅游教育亟待解决的问题。

(三)产教融合战略需求与人才培养中“重理论知识、弱实践能力”问题

旅游管理属实践性应用学科,旨在为文旅产业培养具有实际动手能力的应用型人才。而现有实践体系及培养机制不能适应当前产教融合战略需要,旅游人才培养实习层次低,科产教深度融合不足,创新创业教育实践流于形式,长期存在能力目标体系与社会需求脱节、实践教学体系与产业前沿方向脱节、实习实践平台与卓越应用型人才培养脱节等理论与实践的衔接问题,没有得到根本性解决,使得旅游人才培养与旅游产业现实需求和地方旅游经济高质量发展错位。

三、解决问题的方法

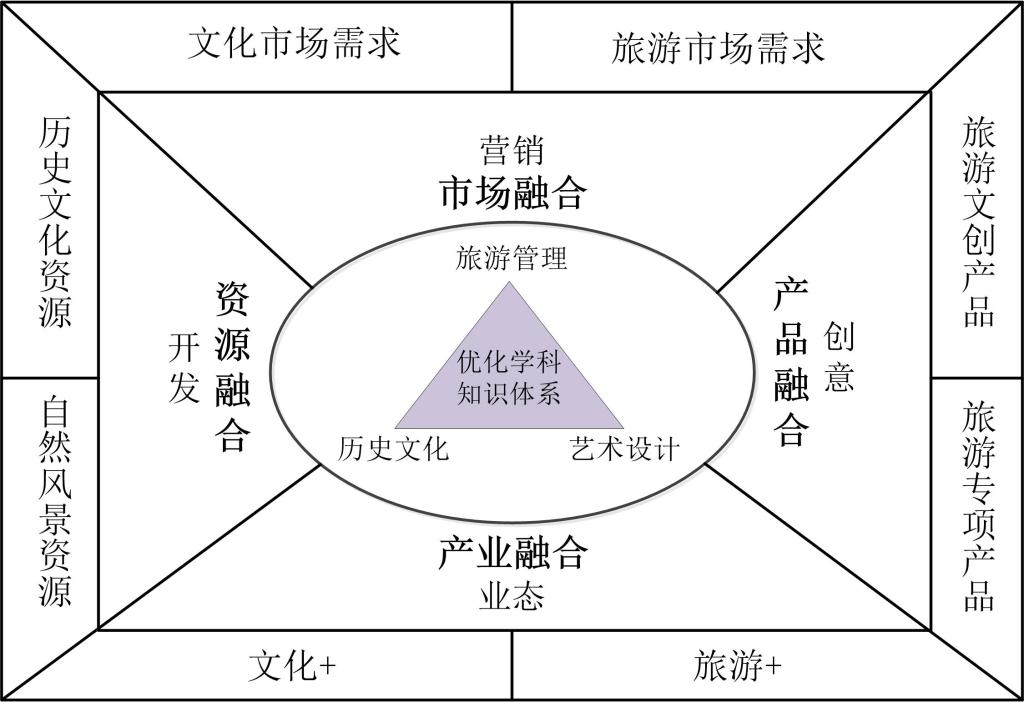

(一)培养适应文旅融合时代的交叉型融通人才,深化学科专业融合

以“优化学科知识体系”为目标,以旅游管理、历史文化和艺术设计专业为基础,面向资源融合、市场融合、产品融合、产业融合,构建契合文旅融合行业需求和业态发展的人才培养体系。一是开设特色学科专业方向。围绕产业链、创新链调整学科专业设置,基于学科方向凝练专业特色方向,进行模块化教学设计。二是形成交叉融合专业课群,增加人文素养类、运营管理类、创意设计类课程,形成“基础+核心+拓展”分类组合课程。三是采用学科协同教学模式,通过多位不同学科教师协同完成一门课的教学,或一位教师通过多学科融合、多教师共研独立承担专业课教学,培养学生多层次、多视角、多方向解决问题的意识。

图2 文旅融合培养交叉型融通人才

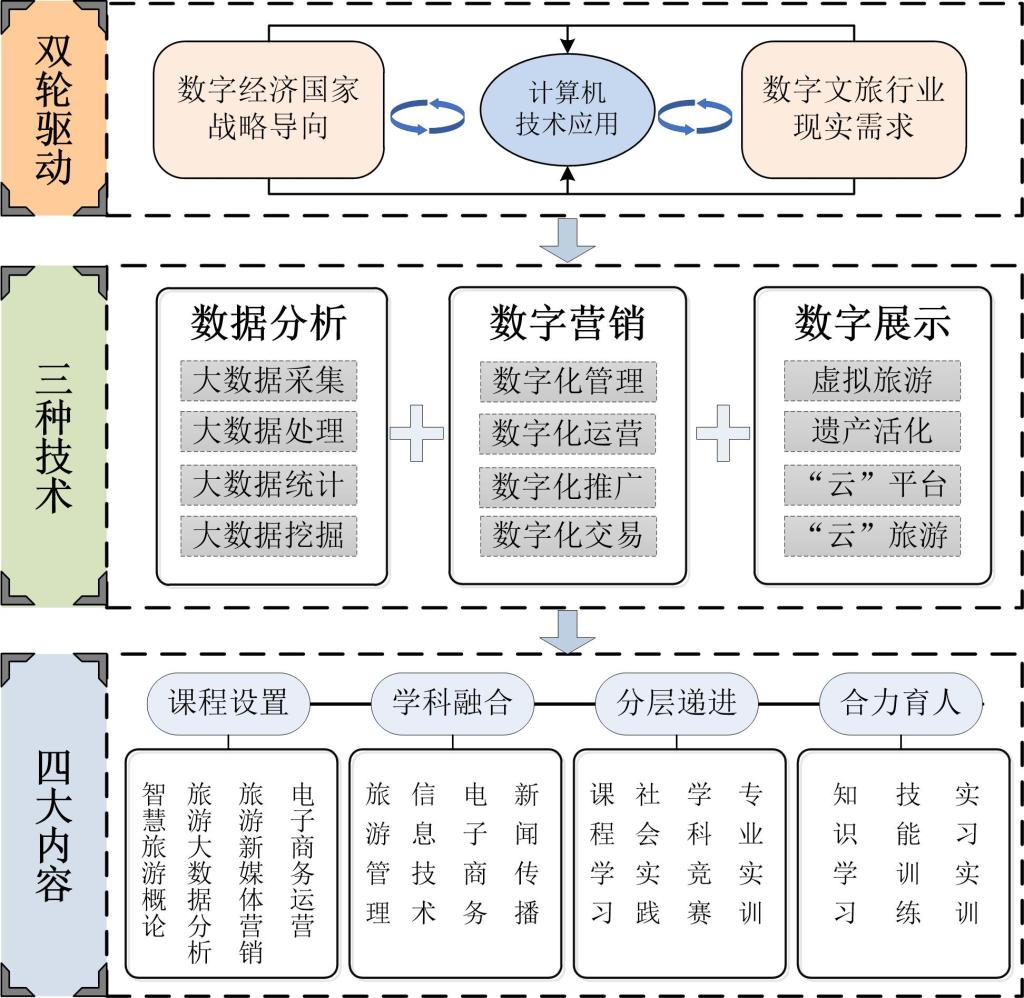

(二)培养适应数字文旅时代的技术型应用人才,增强技术跨界融合

按照“数字技术赋能文旅”培养思路,围绕数字经济国家战略导向和数字文旅行业现实需求,以计算机应用能力培养为核心,从数据分析、数字营销和数字展示层面,通过课程设置、学科融合、分层递进和合力育人,培养“懂旅游、会技术”的复合型、技能型人才。一是完善课程设置,通过智慧旅游相关课程学习,增强学生数字文旅知识储备。二是推动学科融合,组建跨学科师资队伍,讲授大数据技术、数字化营销和新媒体应用。三是强化平台带动,通过智慧旅游协同创新中心、虚拟仿真实验教学鲜明和数字文旅大数据平台,淬炼学生数字文旅应用能力。四是创新实习实训,设置数据分析处理、数字营销策略、数字产品设计、数字管理手段等实践内容,增强学生数字文旅行业适应能力。

图3 数字文旅培养技术型应用人才

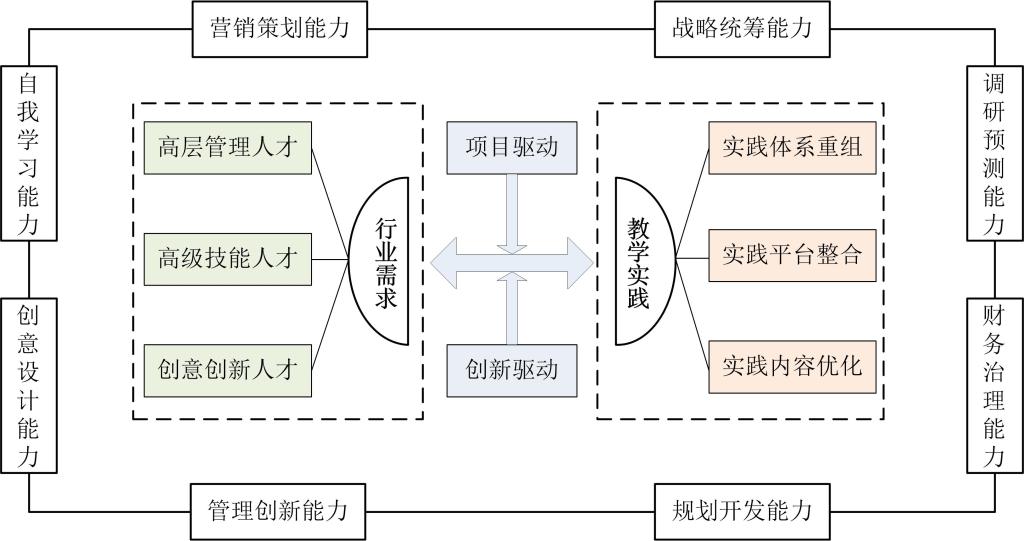

(三)培养适应产教融合时代的高阶型技能人才,促进产教科教融合

以“产教融合、服务地方经济”为遵循,围绕行业发展对高层次管理、技能和创新人才的需求,聚焦营销策划、规划开发、战略统筹等高阶型实践能力提升,实施项目驱动和创新驱动,推进实践体系重组、实践平台整合和实践内容优化,促进实践教育教学与行业发展无缝衔接,形成供需一体实践教学模式。一是项目驱动“做中学”。带领学生参与规划项目、决策报告、行业标准规范、政府绩效评估等横向项目,让学生与行业发展对接并进行高阶行业实践。二是创新驱动“创中学”。以横向纵向科研项目为基础,带领学生参与学术研究、学科竞赛、创新大赛、创业训练等,让学生与学科前沿对接并进行创新创业实践。

图4 产教融合培养高阶型技能人才

四、成果的创新点

(一)理念创新:国家战略需求导向的三位一体人才培养新理念

探索了旅游管理应用型人才培养中“培养什么人”和“如何培养人”的核心问题,明晰了数字文旅、文旅融合、产教融合三大国家战略对高阶型技能人才的需求,指出了应用型人才培养中存在的“重知识传授,弱技术应用”“重产业经济、弱历史文化”“重理论知识、弱实践能力”三大现实问题,通过知识探究与人格养成、价值塑造与能力提升、创新引领与示范带动,有效弥合了现行人才培养模式与国家战略需求的鸿沟,破解了人才培育中知识传授-技术应用-能力提升的“隔离”,提出了面向国家战略需求的集“知识传授-技术应用-能力提升”三位一体的旅游管理应用型人才培养理念。

(二)模式创新:学生发展为中心的高阶型应用性人才培养新模式

围绕产业链、创新链调整文旅学科专业体系,柔性化设计专业方向与模块课程。巧妙设计了适应文旅融合时代文旅交叉融通的人才培养模式,将“文化+旅游+艺术”有机结合起来,深化学科专业融合,拓宽专业知识面,适应文创策划需求。创新设计了适应数字文旅时代“数字技术+文化旅游”相结合的人才培养模式,增强技术跨界融合,旨在增强硬技术,提高人才适应面。科学设计了适应产教融合时代“产业+教育”的高阶型技能人才培养模式,促进产教科教融合,聚焦实际问题,服务地方社会经济发展。

(三)实践创新:跨学科专业和校政行企的协同育人新机制

聚焦数字文旅、文旅融合、产教融合等国家战略对高阶技能型应用人才的需求,坚持立德树人、价值塑造、人格养成引领,促进人才培养、课程建设与实践教学等与产业发展无缝衔接,构建了“校政行企”多方联动、“产学研用”四位一体的协同育人体系,明晰了培养高素质、应用型高级专门人才培养定位,实现了全方位的校企合作机制、多元化的人才培养模式、立体式的合作育人体系,提升了高等教育教育服务区域经济社会发展能力,推进了产学研协同创新,实现了教育链、人才链、产业链、创新链有机衔接。

五、应用推广效果

(一)关注知识探究与人格养成,人才培养成效显著

在项目支持下,发表论文49篇,获省级教学成果奖8项,教改成果被新华网、人民网、光明网等国家媒体报道。五年来,本科毕业生就业率92.3%,专业吻合83.9%。毕业生满意度调查中,98.5%的单位表示非常满意。就业方面,学生就职于开元、方特、长隆、森泊等知名酒店和景区;留学方面,学生到意大利都灵理工大学、香港理工大学等国外知名高校攻读硕博士学位;升学方面,学生考取陕西师范大学、河南大学等重点大学硕博研究生。学生获文旅部实践服务英才团队、国家大学生创新创业计划等项目30余个,获全国大学生红色旅游产品设计、“挑战杯”、“互联网+”等奖项120多项,有80%学生参与乡村旅游与文旅融合等科研项目。5名同学获2021年世界旅游组织青年挑战赛大中华区第7名。

(二)重视价值塑造与能力提升,行业应用特色鲜明

旅游管理专业师生团队立足国家战略需求,服务地方经济发展,获得社会各界广泛关注。5年来承担河南省大运河文旅融合发展规划、浙江省展览业三年行动计划、武汉市“十四五”文化和旅游产业高质量发展、泰山石刻数字化与旅游开发等规划策划项目70余项,向地方政府提供决策咨询报告50余项,获省级领导肯定性批示12项;向全国政协提交提案5项,获全国政协优秀提案1项,获省政协重点提案8项,制定《善行旅游框架总则》等标准11个,承担4A景区、度假区评定暗访、绩效考核等50多次。项目团队对洛阳栾川县、嵩县和四川凉山彝族自治州盐源县、甘孜藏族自治州丹巴县、阿坝州黑水县开展智力帮扶、美丽乡村建设,社会影响力显著提升。

(三)坚持创新引领与示范带动,应用推广价值重大

2014年至今,围绕人才培养、专业建设、学科发展、产教融合等议题,省内外26所高校莅临学院交流。在全国高校旅游管理专业课程思政与教学模式研讨会和教育部高校旅游管理类专业教指委国家一流本科专业建设点负责人会议上,介绍洛阳师范学院典型做法,获好评。国家战略导向明确人才培养方向、学科专业交叉实现集群发展、围绕国家战略服务地方发展等举措,先后被郑州大学、河北经贸大学等中西部12省15所高校应用。在课题成果应用和实践支持下,获批4个国家一流本科专业建设点、2门国家一流课程、2本国家规划教材,新增2名国家政府津贴专家、2名教育部教指委委员,建成省级精品课、省级一流课7门,省级虚拟仿真项目4项。该成果达到了国内先进水平,对提高教学质量、实现培养目标有突出贡献,具有重大应用推广价值。